はじめに:なぜ数学は「本質の理解」が大事なのか?

中学数学は、「なぜそのやり方で解けるのか” を理解しているかどうか」で伸び方が大きく変わります。

たとえば次のようなケース、見覚えはありませんか?

- たまたま手順を覚えていて答えが合った

- 前にやった問題の数字だけ変わっているから解けた

- 「なんで?」と聞くと説明はできない

- 応用になると急にできなくなる

これが “理解したつもり” の状態です。

この状態のまま進むと、

中2の一次関数・相似、

中3の関数や証明で、一気に崩れます。

だから、中学数学は

「なぜそうなるか」を理解しながら進めること

が本当に大切なのです。

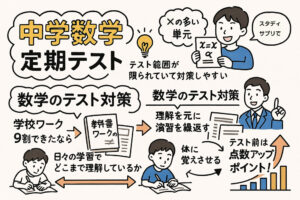

中学数学の全体像(6つの分野)をまず押さえる

数学は大きく6つに分けられます。

(個人的な見解です。正式にこのようにわけられているわけではありません。)

●【4大分野】

- 計算

- 方程式

- 関数

- 図形

4大分野はそれぞれに関わりがあります。

1.計算は全ての土台。ここができないと何もできません。

1.計算ができた上で2.方程式が理解できるかがまずはポイント。

方程式とは、要は天秤のようなもの。という本質が理解できるか否かが理解を分けます。

雑に言えば、方程式をXY平面に展開したものが関数の分野。

方程式が解けないと、関数の様々な問題は解けません。

そして、図形も様々な定理や図形の性質を理解しながら問題を通して理解を深めます。

関数と図形の融合問題は入試での出題率が極めて高いです。

●【サブ的分野】

- 場合の数・確率

- 統計

こちらの2つの分野は比較的他の分野と関連が薄いです。

どちらもやや特殊な分野なので、数学が苦手な子は得点源にしやすいという側面も。

逆に数学が得意な子に、苦手意識があったりもする面白い分野です。

入試レベルになると、他の分野と融合させて問題が出ることもあります。

数学が伸びない子の最大共通点=「分かったつもり」

具体的にはこんな状態です。

- “なんとなく”同じようにやっている

- 手順だけ覚えている

- 自分では「理解した」つもりになっている

- でも数字が変わるとできない

- 説明できない

このタイプの子は

応用が効かない → 関数で崩れる → 数学全体が苦手になる

という流れになりがちです。

本質を理解するための方法(家庭でできる4つの柱)

ここがこの記事の中心です。

抽象表現ではなく、すべて“具体的な行動”にしています。

①「なんで?」と理由を言わせる(説明するだけで理解が深まる)

親が必ず聞くとよい質問は1つだけです。

「なんでこうなるの?」

例

「なんで移項すると符号が変わるの?」

「なんでここでは割るの?」

「どうしてこの式を作ったの?」

説明できなければ、理解はまだ浅いです。

説明できる=自分の頭で理解している証拠。

② 途中式を書く(考え方を外に出す)

理解していない子ほど途中式を書きません。

頭の中だけでやるので、何がわかっていないか見えなくなります。

例:

3x + 5 = 20

を

x = 5

と書いて終わり……のような感じです。

途中式を2行書くだけで、

- どこでつまずいているか

- どんな思考のクセがあるか

がすぐに分かります。

③ 図で考える(文章題・図形で一気に理解が進む)

文章題が苦手な子は、

頭の中で文章を処理しようとしている だけです。

例:

- 速さ→線分図

- 割合→表

- 比例→グラフ

- 図形→補助線を入れる

図にすると

「何がわかっていて、何を求めるのか」

がはっきりするため、理解の質が一段上がります。

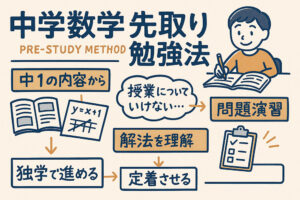

④ 類題で“本当に理解したか”を確認する

1問できても理解したとは言えません。

「数字や設定が変わっても、同じ考えで解けるか」

これが本物の理解です。

分野ごとの本質ポイント

① 計算

- 分配法則・約分・移項の「理由」が分かっているか

- 頭でやらず、書いて整理する

- ほぼほぼ演習量に比例する

- そこまで理解は問われないので、ひたすら手を動かす

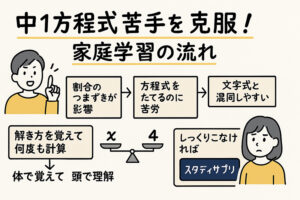

② 方程式(中核①)

- 「両辺同じ操作」の意味が分かっているか

- 方程式=天秤 の概念が理解できているか

- 文字式と方程式の違いを説明できるか

- 文章→式 に変換できるか

③ 関数(中核②)

- 比例・一次関数の“変化の割合”が理解の中心

- XY平面と座標の意味が本質的に理解できているか

- Xが決まるとYが決まるという関数の本質がグラフであること

- グラフを読むのは「関係を読み取る」作業である

- 全ての文章題をグラフに表すことで関数の理解が深まっていく

④ 図形

- 図形の「定義」「性質」とは何なのか?

- 「定理」とは何なのか?

- 様々なツール(定理や性質)を使ったパズル問題のようなもの

- 図を描く・補助線を引く習慣が大事

- なんだかんだで問題演習量が大切

- 自分なりのパターンに落とし込めれば勝ち

親ができるサポートは「教える」ではなく“見える化の手伝い”

ここが家庭学習のポイントです。

- 「なんで?」と理由を聞く

- 途中式を書かせる

- 図を使って整理させる

- 1問で理解したと判断しない

- 分野のつながりを意識させる

難しい解説は不要です。

理解を“見える形”にする習慣づくりだけで、数学は大きく変わります。

おわりに:本質理解は家庭でこそ育つ

数学は

- 手順の丸暗記

- 見たことある問題の再現

では伸びません。

「なぜ?」が分かると、数学は別の教科のようにスッと理解できるようになります。

そのための方法は、とてもシンプルです。

- 理由を説明させる

- 書いて整理する

- 図を使う

- 同じ考え方で別の問題を解けるか確かめる

これを繰り返すだけで、着実に “本質が分かる数学” が身についていきます。

ここは授業で説明されるだけでは身につきづらく、自信で頭を使うことが大切です。

そのため家庭(授業時間外)での取り組みが大切なのです。

コメント