盲目的に塾に通わせる前に、塾の役割を理解すれば“塾なし”という選択も

「中学生だし、そろそろ塾に行かせた方がいいのでは?周りも行かせているしどこがいいかな?」そんな保護者さんもよくいますよね。

しかし本当に、塾に行く=成績が上がる なのでしょうか?やることは学校の勉強なわけで、学校で習うのになぜ塾に通わせるのか考えたことがあるでしょうか?盲目的に「成績アップ=塾に任せる」 ではなく塾の保つ機能を冷静に考えてみると、塾が必要なのかどうかが判断できます。

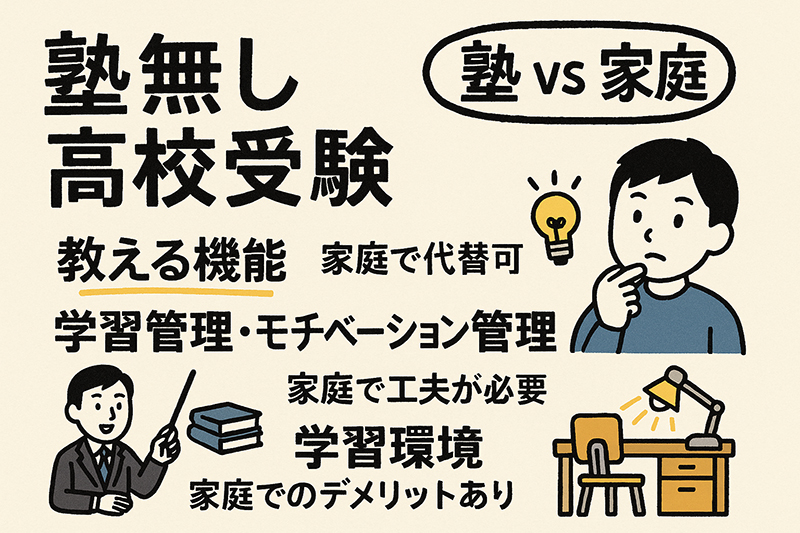

塾の役割を分解してみると、

1️⃣ 教える(学習内容の提供)

2️⃣ 続けさせる(習慣とモチベーションの管理)

3️⃣ 集中させる(学習環境の提供)

この3つに集約されるといえます。

この3つの機能のどこまでを家庭で再現できるかを理解すれば、「塾に通わせるべきか」「家庭でやれるか」を冷静に判断できます。

① 教える機能 ― “わかる”をつくる

■塾が果たしていること

- 授業・教材・講師によって、教科内容を体系的に教える。

- 苦手単元をその場で質問できる。

- 学校より少し早く進むことで、予習型の安心感を与える。

■しかし:ここに“塾の落とし穴”がある

塾の授業は「カリキュラムに沿って進む」ことを前提にしています。

つまり、子ども一人ひとりの理解段階や弱点に合わせて柔軟に変化するわけではありません。

そのため——

- そもそも「できている部分」を何度も教えられて時間をムダにしてしまう。

- 逆に「わからない部分」が前にあると、以降の内容がまったく理解できない。

この状態で授業を聞いても、本人にとっては「意味のない90分」になってしまいます。

また、個別指導塾であっても、本質的に「何がわかっていないのか」を本人が言語化できなければ、講師側も適切に対応できません。

中学生にとって「自分の苦手を正確に特定する」こと自体が非常に難しく、結局は“当たり講師”に出会えるかどうかに依存してしまうのが現実です。

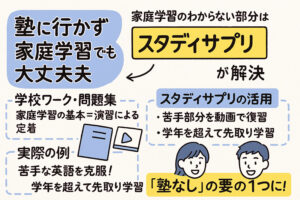

■家庭で代替する方法

実は、「どこがわからないか」を見つけやすい環境こそが家庭学習です。

家庭では、以下の流れを仕組みとして回せます。

- 学校ワークや過去問で「できなかった問題」を抽出

- 間違いノートにまとめ、どの単元でつまずいているかを見える化

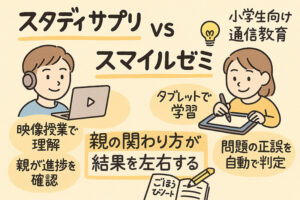

- 該当する単元だけスタディサプリなどの通信講座の授業を視聴

- 再度、自分で解いて“理解の確認”をする

スタディサプリなどの通信講座の講師は、全国上位層のプロ講師。実際、「わからない部分だけをピンポイントで」動画視聴できる点では、平均的な個別塾よりも説明の質・効率の両面で上回ることが多いです。

🔍 教える機能:塾と家庭の比較

| 観点 | 塾 | 家庭 |

|---|---|---|

| メリット | ◎ 講師の説明が体系的で、一定レベル以上の理解を安定して得られる。 | ○ 自分のペースで学べる。苦手単元をピンポイントで学習可能。 |

| デメリット | ⚠ カリキュラム重視で、本人の弱点とズレる可能性。個別でも苦手特定ができないと効果が薄い。 | △ 教材選び・進め方を家庭で設計する必要がある。親のサポート負担も。 |

② 続けさせる機能 ― “やらせる”仕組み

■塾が果たしていること

塾の最大の強みは、「やらせる仕組み」を持っていることです。

- 通塾という“外的リズム”があり、否応なく学習時間が確保される。

- 宿題や小テストで「やること」が明確。

- 成績・順位・講師の声かけなど、モチベーションを外側から支えてくれる。

このように、塾には「勉強を習慣化するための枠組み」が組み込まれています。多くの子が塾に行くと「やる気が出たように見える」のは、この仕組みが働くからです。

■しかし:塾の「続けさせる仕組み」にも限界がある

一見便利に見えるこの“管理システム”にも、構造的な弱点があります。

① 「塾がない日=勉強しない日」になりやすい

塾で管理される習慣は、**外的要因による“強制力”**です。

そのため、塾のある日は勉強しても、塾がない日は“やらなくていい日”という意識になりやすく、自分で学習を回す力(自走力)が育ちにくいという問題があります。

② 「塾に行っている=頑張っている」という錯覚

通塾自体が「努力」だと勘違いしやすく、実際には“授業を聞いて終わり”になっているケースも多いです。

塾の宿題も、目的を理解せず“こなすだけ”になれば意味が薄れます。

③ 「管理される勉強」は長続きしない

高校受験後、高校生活で急に勉強しなくなる子の多くは、「塾がないと勉強できない体質」になってしまったケースです。続けさせる力を外部に依存していると、いずれその環境がなくなった時に一気に崩れます。

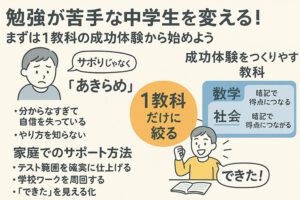

■家庭で代替する方法:

塾のような「強制力」は家庭ではどうしても弱くなります。ただし、以下のように上手くやれば塾より柔軟でこどもに合わせた環境を提供できます。

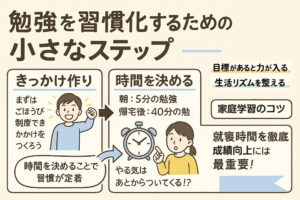

① スケジュールの「見える化」

- 週単位の学習スケジュール表を壁に貼る。

- 「月〜金で学校ワーク/土曜に間違い直し」などの固定ルール化。

→ “次に何をやるか考えなくても分かる”状態を作ることが継続の第一歩。

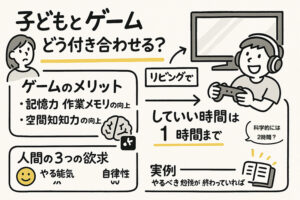

② ご褒美制度・ポイントノート

- 「勉強量」を“見える成果”として貯めていく。

- 例:「1日○ページで1ポイント」「20ポイントでカード1枚」など。

→ 外発的動機づけ(やる気のスイッチ)を家庭で再現できる。

③ 親の声かけは“監督”ではなく“伴走”

- 「まだやってないの?」ではなく「今日はどこまで進んだ?」

- 「頑張ったね、続いてるね」と“努力を認める”スタイル。

→ 塾の講師が与える「承認の力」を、家庭で温かく再現する。

この3つの仕組みを組み合わせることで、塾が持つ「続けさせる力」は家庭でもほぼ代替可能になります。

🔍 続けさせる機能:塾と家庭の比較

| 観点 | 塾 | 家庭 |

|---|---|---|

| メリット | ◎ 強制的なスケジュール管理で“習慣化”が早い。 テスト・宿題・通塾リズムでペースを作りやすい。 | ○ 生活リズムに合わせた柔軟な計画が可能。 家庭ルール次第で安定的な継続ができる。 |

| デメリット | ⚠ 「塾がない日は勉強しない」体質になりやすい。 通塾という物理的なことに時間を取られる。夜遅くなりがち。 | △ 継続の仕組みを親が作れないと難しい。 中学生ならではの距離感の取り方や関わり方の難易度が高い。 |

③ 集中させる機能 ― “やれる空気”をつくる仕組み

■塾が果たしていること

塾のもう一つの大きな価値は、“集中できる空間”を提供していることです。

- 教室・自習室という“勉強専用の場所”がある。

- 周囲には同じように勉強している仲間がいて、自然に集中モードに入れる。

- 講師や他の生徒の視線が、ほどよい緊張感を生む。

つまり塾は、「やる気を出させる場所」ではなく、やる気がいらなくても自然と集中できる環境をつくる装置なのです。

■しかし:塾の環境にも弱点がある

① 「環境に依存する勉強」になりやすい

塾では集中できても、家ではまったく勉強できない──。

この状態は、「環境が変わると勉強が止まる」リスクを生みます。

つまり、塾の環境に慣れすぎると、自力で集中する力(セルフコントロール)が育ちにくいのです。

② 「周りがいる安心感」が裏目に出ることも

周囲の生徒の存在が刺激になる反面、

・集中しているように“見せる”だけで終わる

・友達との雑談やスマホ使用が誘惑になる

というケースも少なくありません。“環境にいるだけ”で満足してしまうのも塾の落とし穴です。このケースは親も気づきにくく、親的には塾で無駄な時間を過ごしているとは思いにくいのも落とし穴です。

③ 自習室=万能ではない

自習室を使っている生徒の中にも、

・ただ“長時間座っている”だけ

・やることを決めずに何となく勉強している

というパターンが多く見られます。こちらは通っていることに本人が満足してしまい、有効な時間とはなっていません。本人すらも気が付きにくいです。

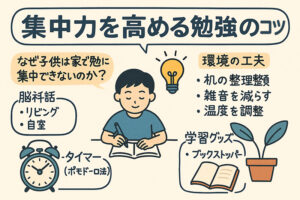

■家庭で代替する方法

集中力を生む環境は、「空間・時間・雰囲気」をセットで設計することで、家庭でも十分再現できます。

① 空間を固定する

- リビングの一角でもOK。「ここに座ったら勉強モード」という物理的スイッチを作る。

- 学習机・照明・筆記具を常に整え、毎回“準備”をしないで始められるようにする。

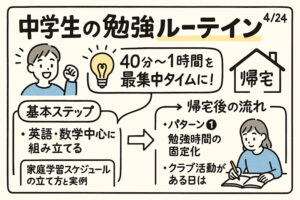

② 時間を固定する

- 「18〜19時は英語」「朝の15分は暗記」など、時間で区切る。

- 勉強を“意志で始める”のではなく、“時間が来たら始まる”習慣に変える。

③ 雰囲気を整える

- 家族全員で「勉強タイム」の空気を共有(テレビ・スマホをオフ)。

- 親がそばで読書や仕事をしても効果的。

→ 「一人でやらされている」から「一緒に頑張っている」へ。

④ 学習記録を残す

- 勉強時間・取り組み内容を簡単に記録する(スタンプ・表・ノート)。

- “やった実感”を可視化することで、次の集中につながる。

🔍 集中させる機能:塾と家庭の比較

| 観点 | 塾 | 家庭 |

|---|---|---|

| メリット | ◎ 勉強専用空間・周囲の雰囲気で集中しやすい。 やらざるを得ない状況が自然に生まれる。 | ○ 安心できる環境で学べる。 家族の協力で“日常の中に勉強”を組み込める。 |

| デメリット | ⚠ 環境依存になりやすく、家では集中できなくなる。 他人のペースや雑音で集中を乱すことも。 | △ 誘惑が多く、集中を保つ工夫が必要。 家族の協力が必要なので、この点はハードルが高い家庭も。。 |

「塾に通うべきか、それとも家庭で十分か」を判断するために

ここまで見てきたように、塾が果たしている役割は「魔法の授業」ではなく、「教える」「続けさせる」「集中させる」という3つの仕組みです。

つまり、「塾に行くべきかどうか」は、この3つの機能のうち “自分の家庭でどこまで再現できるか” を軸に判断すればよいのです。

■ 機能ごとのまとめと判断軸

| 機能 | 塾が向くケース | 家庭が向くケース |

|---|---|---|

| 教える機能 | 基礎理解がまだ定着しておらず、質問相手が必要。 学習内容そのものが苦手で、導入段階のサポートが必要な場合。 | 苦手単元が明確で、動画教材やワークで自力学習できる。 親が理解確認やペース管理をサポートできる。 |

| 続けさせる機能 | 学習習慣がまだ弱く、ペースメーカーが必要な場合。 「とにかく机に向かわせる」段階。 | すでに一定の習慣がある。 家庭でスケジュールやルールを運用できる。 |

| 集中させる機能 | 家で誘惑が多く、学習環境を整えるのが難しい場合。 一人では集中できない性格。 | 家族の協力で静かな環境を整えられる。 学習リズムが生活の一部として定着している。 |

■ 「塾に行く/行かない」の判断の目安

| 状況 | 判断の目安 |

|---|---|

| 自分で勉強の流れを作れない・管理ができない | 一時的に塾の仕組みを利用するのも有効 |

| 苦手単元が分からず、基礎からやり直したい | スタディサプリや個別動画教材で十分代替可能 |

| 家で集中できず、環境を変えないと難しい | 塾環境を一時的に活用し、家庭でも再現を意識する |

| 家族でスケジュール・環境を整えられる | 塾なしでも十分戦える(保護者・家庭のサポート) |

■ 塾の3機能をどう使うかが“勝負の分かれ目”

塾に通うこと自体は悪くありません。問題は、「何のために塾に行くのか」を意識せずに通わせることです。

多くの家庭では、

「なんとなくみんな行ってるから」

「家だとやらないから」

という理由で塾を選びがちですが、それではあまりに丸投げ過ぎです。塾に何を任せるのかをしっ仮理解しないとお金と時間の無駄遣いになってしまいます。

■ もし塾の機能を家庭で代替できるなら?

もし家庭で、

- 教える仕組み(理解の流れ)

- 続けさせる仕組み(スケジュールと承認)

- 集中できる環境(時間・空気・空間)

この3つが整えば、塾が持つ仕組みをすべて家庭内で再現できます。しかも、盲目的に塾に通わせるより確実に効果が高くなります。

この記事の内容に書いてあることが実行できそうならぜひ挑戦してみてください。全てを完璧にできるようにはならないかもしれませんが、習慣化さえできれば徐々にできるようになると思います。

塾の持つ機能を分析することで、塾が必要か不要かが分かります。家庭学習は勉強の基本中の基本です。これができれば学習面では本人の可能性を最大限に高めることができるようになります。

コメント