「勉強が苦手」は“サボり”ではなく“あきらめ”

「どうせ頑張っても無理」「やっても成績は上がらない」。

勉強が苦手な子の多くは、こうした“あきらめ”に近い気持ちを抱えています。

親から見ると「やる気がない」「集中できない」と感じてしまいますが、実際には――

分からなすぎて、どこから手をつけていいのか分からない

→ 失敗が続く → 自信を失う → 行動できなくなる

という流れが起きています。

つまり、「勉強が苦手」とは、知識の問題よりも自信を失った状態なのです。

「できない子」は“やり方”を知らないだけ

勉強が苦手な子の中には、

「ノートを開いてはいるけど中身が進まない」「頑張っている風ではあるけれど成果が出ない」

というタイプも少なくありません。

実は彼らは“やる気がない”のではなく、本気で取り組む方法を知らないだけです。

だからこそ、最初から完璧を求めず、極力ハードルを下げて実施することが大切。

短い時間でも「自分でできた!」という手応えを積み重ねることで、少しずつ本気が育っていきます。

立て直しの第一歩は「1教科だけ」に絞る

この状態から立て直すとき、いちばん大事なのは「全部やろうとしないこと」。

全教科を一気に取り戻そうとすると、どれも中途半端で、また「できなかった」に戻ってしまいます。

だからこそ、まずは1教科だけに絞る。

そしてその1教科で、“やればできる”という成功体験をつくることが、やる気を取り戻すいちばんの近道です。

実際、我が家の子ではありませんが、1教科に絞って対策をした結果、平均点以下だった子が次の定期テストで平均+10点ほどまで伸ばせたというケースもあります。

成功体験を作りやすい教科は「数学」と「社会」

🔹数学が良い理由

- 中学数学は大きく分けると「計算・関数・図形」。

- どの子にも、どこかしら“得意になりやすい単元”があります。

- 苦手な単元も、順を追って戻れば必ず理解が追いつく。

つまり、努力が成果に直結しやすいのが数学の特徴です。

「できる問題が増えた」が実感できると、自然にやる気も戻ってきます。

🔹社会が良い理由

- 暗記中心なので、短期間でも得点が上がりやすい。

- その範囲をしっかり覚えれば、他の分野が苦手でも関係ない。

- 成功体験の“入口”としてとても適しています。

社会は「やれば上がる」教科です。

覚えた分だけ点に直結するので、努力が結果として見えやすいのがポイントです。

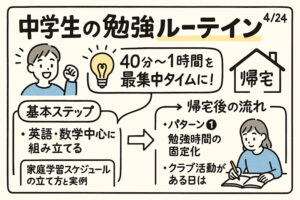

家庭での具体的なサポート方法

- 1教科を決める(数学 or 社会)

→ 苦手意識が強い子ほど、まず“得点アップが見えやすい”教科を選びます。 - テスト範囲を確実に仕上げる

→ 定期テストは範囲が明確なので、その範囲内を“できるようにする”ことに集中。

→ やることを増やすのではなく、出る範囲を確実に取りこぼさない。 - 学校ワークを周回する

→ ワークは1周で終わりではなく、“×の問題だけ2周目、3周目”が基本。

→ 教科書ワークなど、もう1種類できればさらに◎。

→ 特に社会は3周目あたりで一気に点が伸びる。

学校ワークを2〜3回まわせれば、意外と簡単に中学生の定期テストの点数は上がります。

特に社会なら、1週間でも成果が見えるケースも珍しくありません。

まとめ:小さな成功体験が、子どもを変える最初の一歩

一度「できた!」という体験が生まれると、

その成功体験は**他の教科にも応用できる“原型”**になります。

1教科での成功は、「次の教科もやってみよう」という行動エネルギーに変わります。

この“自己効力感”こそが、勉強嫌いを変える根本的な力です。

勉強が苦手な子を変えるのは、「叱る」ことでも「根性論」でもありません。

まずは**“できた”を積み上げる仕組み**をつくること。

最初はほんの少しのハードルで大丈夫。

1教科から始めて、1単元ずつ成功体験を重ねていく。

そうすれば、やる気も、勉強の習慣も、少しずつ確実に動き出します。

1教科の成功体験が、子どもの自信を取り戻す第一歩です。

コメント