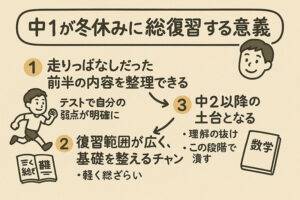

中学生のテスト勉強 → 明確なやり方があります

中学生になると、小学生にはなかった定期テストというイベントがあります。急に「テスト勉強をしなさい」と言われるようになりますが、そもそもテスト勉強って何をどうすればいいの? と戸惑う子は少なくありません。

小学生までは宿題中心でしたが、中学生になると「計画的にワークを進める」「覚える範囲を自分で決める」といった、自分で勉強を組み立てる力が求められます。

この記事では、中学生が初めての定期テストに向けて勉強計画を立てる方法を、家庭で実践できる流れで紹介します。

「2週間前から何をすればいいか」「親はどう関わればいいか」まで、我が家の実例をもとに丁寧に解説します。

●平均点をなかなか超えないパターンは以下の記事を参考に

なぜテスト勉強をするのか:目的は「✗を◯に変えること」

多くの子は「ワークを全部終わらせること=テスト勉強」と思っています。

しかし、ワークを1周終わらせるというのは、単にすでに分かっているところを分かっていないところを仕分けただけので作業に近いものです。

1周目で仕分けた×の部分を◯にしていく、これこそがテスト勉強の本質になります。

この「✗→◯」のプロセスこそが、理解を定着させ、次に同じ問題が出ても解ける力を育てます。

ですから、ワークを1回やって終わりではなく、間違えた問題を“もう一度解く”ことが一番大切です。

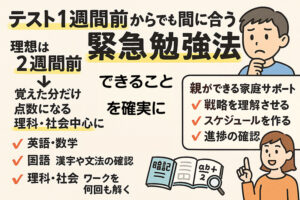

テスト勉強開始は2週間前からが理想

多くの中学生が「テスト1週間前になったからそろそろ…」と勉強を始めますが、その時点でようやく学校ワークを開いているようでは、間に合いません。

なぜなら、1週間だとワークを1周するだけの勉強になり、「自分の弱点が見つかるだけ」だからです。理解を深め、得点につなげるには、2周目の学習で×問題を○に変える作業が必要になります。この2ステップをこなすためには、2週間前にスタートが重要なのです。

- 2週間前:1周目(全範囲を終える)

- 1週間前:2周目(×問題中心)

- 直前:最終確認と整理

この流れを意識して勉強を進めることが、テスト勉強の成功のポイントです。

テスト勉強の基本ステップ(2週間前からの理想スケジュール)

📅 2週間前:ワーク1周目をスタート

この時期は「広く・早く」全範囲に触れることが目的です。

完璧に理解する必要はありません。

全ての範囲を一度解き終えることを最優先に進めましょう。

- 各教科のワークやプリントを並べて「どの単元までが範囲か」をチェック(試験範囲が確定していなくてもざっくりなら分かるはず)

- 日数を数えて「1日何ページずつ進めれば終わるか」をざっくり計算 → ボリューム感をイメージしておくのが大事

とにかくワークを1周終わらすことを最優先しましょう。×と◯をしっかり分けるということが大事です。

2周目のときにどこに時間を割くかをここで決めていくイメージです。

📅 1週間前:ワーク2周目のスタート

テスト1週間前に入ったら、まずやるべきは「間違えた問題の解き直し」です。

1周目でつけた×印の問題を中心に、できるようになるまで繰り返します。

解き直しのコツ

- ワークの×印だけをピックアップして「解き直しノート」を作る

- 間違えた理由(単語・計算・ケアレスミス)を自分の言葉で書く

- 1度で解けなかった問題は日を空けて再挑戦

英語や数学は、理解中心の教科。

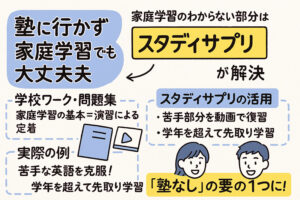

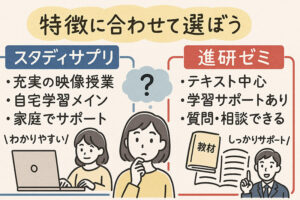

「なぜ間違えたのか」を確認しながら、ミスの原因を自分で説明できるようにしておくことが大切です。英数は日々の勉強で理解を済ませておきたい教科です。もし、理解が伴っていなかったらスタディサプリなどの映像授業も活用してください。理科の化学や物理分野の苦手もこの段階で発覚することがあります。その場合は自力での理解は難しいので同じくスタディサプリが大きな味方になります!↓↓

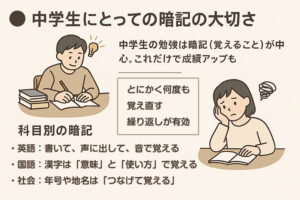

理科・社会のような暗記教科は、「覚える→思い出す」を短時間で繰り返すのが効果的です。定期テスト対策では、理科と社会は時間を割けば点数に直結していくので、しっかりと時間をかけたい教科です。

夜に長時間まとめてやることももちろん大事ですし、その記憶を朝や帰宅後などのスキマ時間で思い出す作業を行うとかなり記憶が定着しやすくなります。

📅 3〜1日前:余裕があれば実践的な演習を

ワークの解き直しが中心ですが、科目によってはワークのみでは点数の取りこぼしがあることもあります。

演習をやっておきたい筆頭教科は理科。理科はワークだけでは少し演習不足になるので、できれば市販の問題集で演習を強化しておきたいです。教科書の章末問題なんかも盲点なので余裕があれば取り組んでみてください。

📅 当日:落ち着いて“取れる問題”を取る

朝は要点ノートや暗記カードをサッと確認する程度で十分。

新しいものを入れるより今までの知識を再整理することに時間を割く方がテストには効果的です。

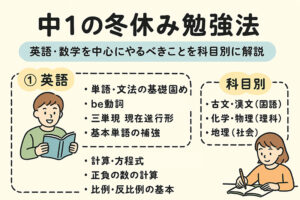

科目別・直前の勉強ポイント

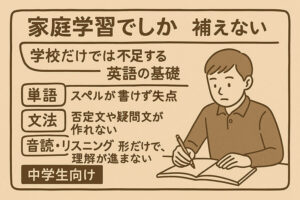

英語

英語は「暗記+慣れ」の積み重ねが結果に出る教科です。

毎日の積み重ねが大切なので、テスト前に頑張ってもさぼっても比較的点数が安定はする教科です。

テスト対策としては、その単元の文法の問題で抜けがないかをチェックし、単語はスペルミスが無いようにして点数を落とさないという対策が有効です。

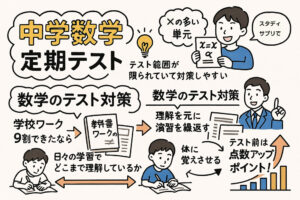

数学

数学は「解き方の理解」と「計算の正確さ」の両立がポイントです。

ワークを1周やって終わりではなく、できなかった問題を徹底的にやり直すことで、本番での定着が強まります。

間違ったときはなんでこんな間違いしてしまったんだろうと思いますが、実はそこには理解不足や何度も間違えてしまう本人のクセが隠れていたりします。

数書きは間違った問題は同じ間違いをしてしまう傾向があります。しっかりと解き直しをして着実に潰していくことで点数アップが見込めます。

国語

国語は基本的には教科書から出題されます。

「漢字・語彙」に関しては出題されることが分かっているので、確実に点を取りましょう。

漢字練習は誰でもできるはずです。

読解問題も本文のどこが聞かれるかが決まっているので、学校ワークや余裕がある人は教科書ワークなどで実践すれば大きく落とすことはありません。

理科・社会

理科・社会こそ定期テストで時間をかける教科です。

これはほぼワークの回数に点数が比例していきます。ワークは2周するのはもちろん、できれば3周以上行いたいです。

ワークの回数を重ねるだけで点数は伸びていくので、非常にシンプルです。頑張れば高得点も狙えるのでしっかり取り組みたい教科です。

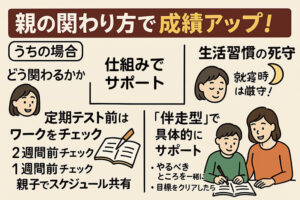

保護者ができるサポート3つ

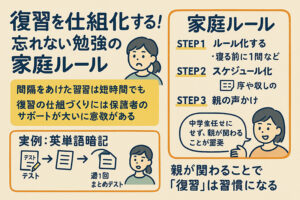

家庭学習の成否は、親の関わり方でも大きく変わります。

といっても、つきっきりで教える必要はありません。

💡 1. 一緒にスケジュールを立てる

「2週間でワークを1周するなら、1日何ページやる?」と、親子で一緒に考える時間を作ります。

“決める”ところから一緒にやることで、主体性が生まれます。

💡 2. ワーク進行を「見える化」する

終わったページに〇印をつける、表にチェックを入れるなど、“進み具合が見える仕組み”を作ると継続しやすくなります。視覚的に成果がわかると、子どももモチベーションを保てます。

💡 3. 睡眠と生活リズムのサポート

3つ目は、睡眠と生活リズムのサポートです。

夜更かしやスマホの影響を減らし、朝の時間をうまく使える環境を整えてあげましょう。

やりがちなNGテスト勉強法

一生懸命やっているのに成績が上がらない場合、「やる内容」ではなく「やり方」に問題があることがあります。

❌ 教科書やノートを「まとめ直す」だけ

小学生が中学生になったときに意外とやりがちなのが、ノートにまとめること。きれいに書き直すだけでは思い出す練習ができないため、効果は薄いです。テスト勉強は「書くより解く」。学校ワークで脳が思い出す時間をつくりましょう。

❌ 学校ワークを1周だけで満足する

1周目は「できないところを見つける」段階。

2周目で×→○に変える作業こそが本番の勉強です。

1周目をやったのは、今まで分かっていたところとそうでないところを仕分けただけです。演習的に多少点数アップに貢献するかもしれませんが、本質的な学力向上にはなっていません。

❌ 直前に新しい問題集に手を出す

教材を増やすより、今のワークをやり切る方が効果的です。

使う教材は「学校ワーク+ノート」で十分。

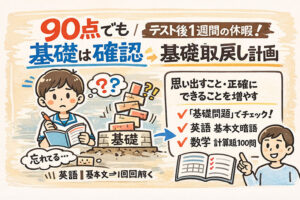

テスト勉強は「✗を◯に変える」ための時間。だから2週間前から始めよう

テスト勉強とは、苦手を見つけて、それを克服するプロセス。

ワークを1周することが目的ではなく、「間違いを直して理解を深める」ことが本当のゴールです。

そしてそれを実現するには、最低2週間の準備期間が必要です。

- 2週間前から範囲を把握する

- 1週目で全体を回し、2週目で解き直す

- 親はスケジュールと声かけで支える

このサイクルを繰り返すうちに、「テスト勉強=点を取るためだけの時間」ではなく、「自分の成長を確認する時間」に変わっていきます。

準備を2週間前から始めることが定期テスト対策の最重要ポイントです!

コメント