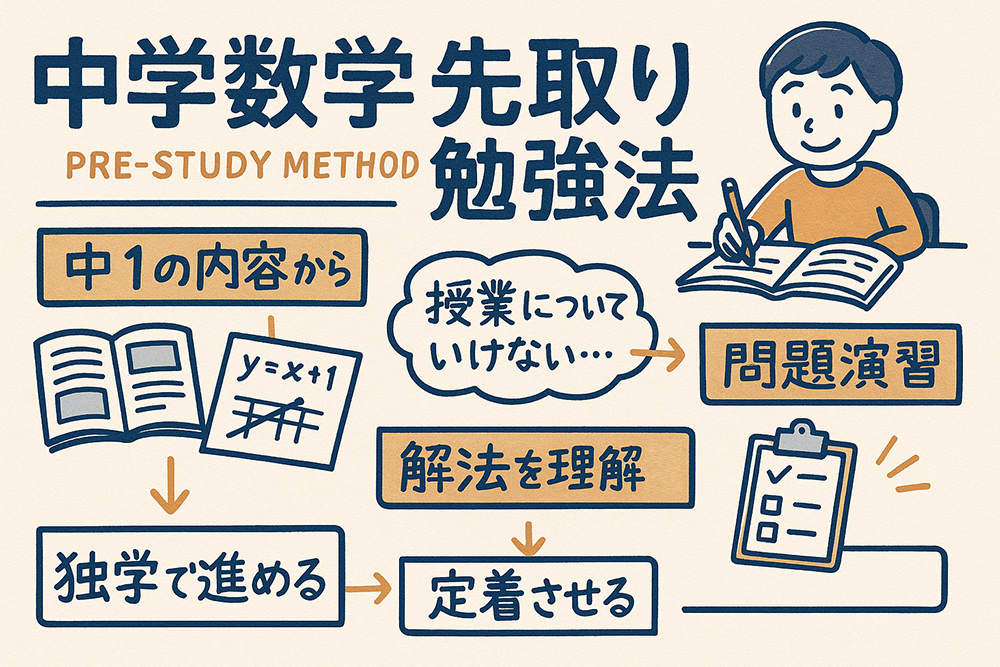

中学数学のキモは先取り学習

「授業を聞いてもよくわからない…」

「数学は最初からついていけない気がする…」

数学に苦手意識を抱える中学生は多いです。

実際に我が家の子供も、苦手意識とまでは行かないものの中1の1学期は数学が平均点前後でした。

しかし、先取り中心の家庭学習に切り替えたことで、3学期の実力テストで97点を達成。数学は得意科目に変わりました。

この記事では数学の「先取り中心の勉強法」と「つまづきを克服する流れ」を紹介します。

なぜ数学は「先取り学習」が効果的なのか?

数学は積み重ね科目。理解が不十分なまま進むと次の単元はますます分からなくなります。

💡そこで有効なのが 先取り学習。

- 家で「問題集+スタディサプリ」で先に学ぶ

- 学校の授業が「復習」に変わる

- 学校ワークは「2回目の練習」として活用

難しい数学を先取りって、授業でも分かりにくいのに無理じゃない?

数学は実は、他の科目より自学に向いている科目なんです。

特に中学数学は理解自体は比較的しやすい単元が多く、問題を解いていくことで理解が進むことも。

いきなり授業を受けるより何となく理解しておくことで、授業で分かったりもします。

また、問題を解いてうんうん唸ることで、実は自力がついていきます。

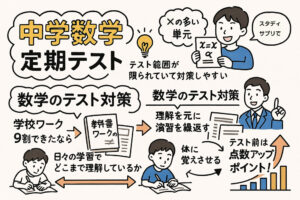

📊 学校授業と先取りの違い

| 勉強スタイル | ●学校で初めて学ぶ | ●家で先取りして授業を受ける |

|---|---|---|

| ・授業理解度 | 初見なので理解が浅い | 復習になるので理解が深い |

| ・学校ワーク | 初めて解くので手間がかかる | 2回目なので効率的に解ける |

| ・苦手発見 | テスト直前に気づく→時間がない! | 先取り中に早めに気づける 苦手単元に時間を割ける |

👉 授業を「復習」に変えると、理解度と効率が大幅にUPします。

授業自体が復習になるので、定期テスト対策に時間をかける必要が無くなるのも大きなポイントです

数学は理解中心の科目なので、定期テスト前は軽めの対策で充分!他の暗記科目に時間をかけられます。

家庭学習で実践した流れ

- まずは 問題集で新しい単元を解いてみる

- わからない部分は スタディサプリ動画で確認

- もう一度問題を解き直し

👦 子:「この関数の問題、全然わからない…」

👩 親:「スタディサプリで解説を見てから、もう一度やってみよう!」

➡️ 「授業前に土台を作る」ことが成功のカギでした。

(関連記事:👉 スタディサプリの実体験と効果を徹底解説)

授業を「初めて学ぶ場」から「復習の場」に変えると、理解が深まります。

- 先取りでやった問題が授業で再登場 → 「あ、これ知ってる!」

- 先生の説明が「二度目」になるので、定着率が高い

👦 子:「授業でやった問題、家で先に解いたやつだ。2回目の解説だと新しい発見も!」

👩 親:「みんなより一歩先の深い理解ができそうだね!」

- 1周目:先取りの確認

- 2周目:間違えた問題だけを解き直し

📌 「学校ワーク=初めての練習」ではなく「復習教材」として使うのがポイントです。

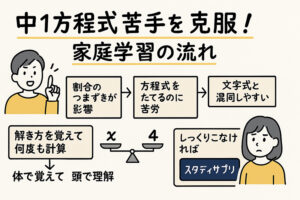

- つまづきは「苦手になる前に演習」

- 問題集で反復、解き直しノートに記録

- 1週間後・1か月後に再度解き直す

👉 苦手単元を早めに潰すことで、後々のつまずきを防げます。

実際の成功例|数学97点を達成

- 1学期:授業ペースで学習 → 平均点前後

- 2学期:先取り開始、授業が復習に変化 → 定期テスト+20点

- 3学期:つまづきを演習で克服 → 実力テスト 97点

➡️ 先取りで「苦手を早めに発見・克服」できたのが最大の勝因でした。

家庭で実践しやすいルーティン例

平日の流れ

- 朝:5分で計算問題(基礎確認)

- 帰宅後:40分で新しい単元を先取り(問題集+動画)

- 学校ワーク:テスト範囲が出たら2周目を間違い中心に

休日の流れ

- 午前:問題集で苦手単元を重点練習

- 午後:解き直しノート+動画で理解を補強

まとめ

数学が苦手な子を救うカギは 先取り学習+復習の仕組み化。

👉 我が家の子供はこの流れで、平均点から数学97点まで伸ばしました。

数学が苦手な子こそ「先取り中心の家庭学習」を試してみてください。

コメント