目次

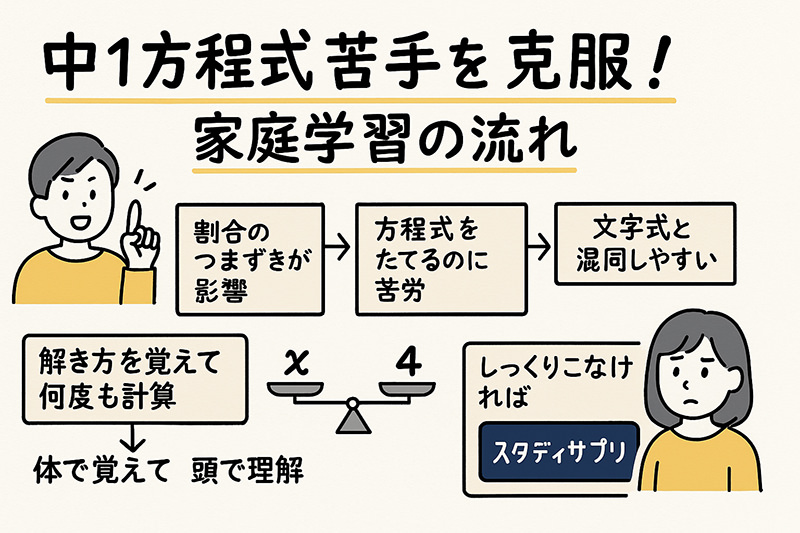

方程式は中学生最初の苦手ポイント

「方程式が全然わからない…」

中学1年生の保護者さんからよく聞く声です。

計算自体は得意でも、「イコールをはさんで解く」「文章を式にする」といった場面でつまずいてしまう子がとても多いのです。

この記事では、方程式が苦手な中学生を家庭でサポートする流れをまとめます。

復習のポイントや基礎トレーニングを押さえれば、必ず得点源にできる単元です。

なぜ中学生は方程式でつまずくのか

- イコールの意味が理解できていない

「= は答えを書く記号」と思ってしまい、両辺を操作する発想がない。 - 直前に習う文字式と混同してしまう

「2x+3x=5x」と「2x=10」などがごちゃ混ぜになり、解き方が混乱する。

暗算や感覚で処理してしまうクセ

文字が入ると途端に混乱し、数字だけで答えを出そうとする。 - 方程式のルールの定着不足

「両辺に同じ数を足す・引く・かける・割る」の意味が腑に落ちていない。

方程式の解き方を克服するための3ステップ

STEP

計算に慣れる(体で覚える)

- 逆算の復習 → 簡単な方程式(x+3=7 など)を反復

- 考える前に「手が動く」レベルまで練習

- 文字式との混同を防ぐため、計算手順をしっかり身につける

STEP

イメージで理解する(頭で納得する)

- 天秤の釣り合いをイメージして「なぜ両辺に同じ操作をするのか」を理解

- 割合や数量関係を図や表で整理し、式に置き換える練習

- 「なるほど!」と腑に落ちる体験を大事にする

STEP

立式に挑戦(文章題で応用する)

- 短い文章題から「式を立てるだけ」を練習

- 「割合=比べる量 ÷ 基準の量」の復習を取り入れる

- どうしても難しい場合は スタディサプリなどの映像授業で理解を補強

解き方が身についた次のステップは「方程式をたてる」

「方程式をたてる」に苦戦する理由

- 日本語の文章を数式に変換する経験が少ない

- 単位や数量を意識できず、暗算で答えを出そうとするクセがある

- 小学校の割合があいまいなまま中学に進んだ子は特に要注意

- 「〇は△の何倍」「全体に対する割合」が理解できていないと、文字式に直せない

- 例:定価の8割で売る → 0.8x(または8/10x)

👉 算数の苦手を中学に持ち越さない工夫 にも通じる部分です。

「方程式をたてる」力をつける家庭学習法

- 短文問題から立式だけ練習

- 「りんごを3個買ったら150円でした」→ 3x=150

- 解かなくてもよい、式を立てる練習を積む

- 割合の復習を並行する

- 「割合=比べる量 ÷ 基準の量」を言葉と式で確認

- 割合の文章題を文字式にする練習を加える

- 線分図や表を活用

- 特に割合問題では図にすることで理解が深まる

- 日常生活で立式トレーニング

- 「セールで2割引」「1リットルを3人で分ける」などを式に直す習慣をつける

「体で覚える」と「頭で理解する」の行き来が大切

方程式は、まずは計算を繰り返して体に覚え込ませることが大切です。

「とにかく解き方の手順をマネして、同じ問題を何度も解く」ことで、自然と手が動くようになります。

その上で、天秤の釣り合いのイメージを使って「なぜ両辺を同じように扱うのか」を理解させると腑に落ちます。

- 最初は体で覚える → 後から頭で理解する

- この「往復」が、方程式を本当に自分の力にする近道です。

家庭でできる基礎トレーニング例

- 解き直しノートの活用

→ 間違えた問題を「なぜ間違えたか」とともに整理 - 学校ワークの反復+ドリル学習

→ 同じ問題を繰り返すことで自信をつける - 映像教材の活用

→ しっくりこない場合は「スタディサプリ」に頼るのも有効。

プロ講師の解説で「なるほど!」と腑に落ちる瞬間をつくる。

まとめ|方程式は基礎の積み重ねで必ず克服できる

方程式は「算数の逆算」「割合」「文字式」が積み重なった単元です。

苦手でも、基礎をひとつずつ押さえていけば必ず得点源にできます。

焦らずに「立式の練習→計算の練習→文章題」と段階を踏むこと。

そして、体で覚えて → 頭で理解するを繰り返すことが大事です。

もしどうしてもつまずく場合は、家庭で抱え込まずに「スタディサプリ」などの映像授業を活用しましょう。

家庭学習と合わせることで、必ず成績アップにつながります。

コメント