目次

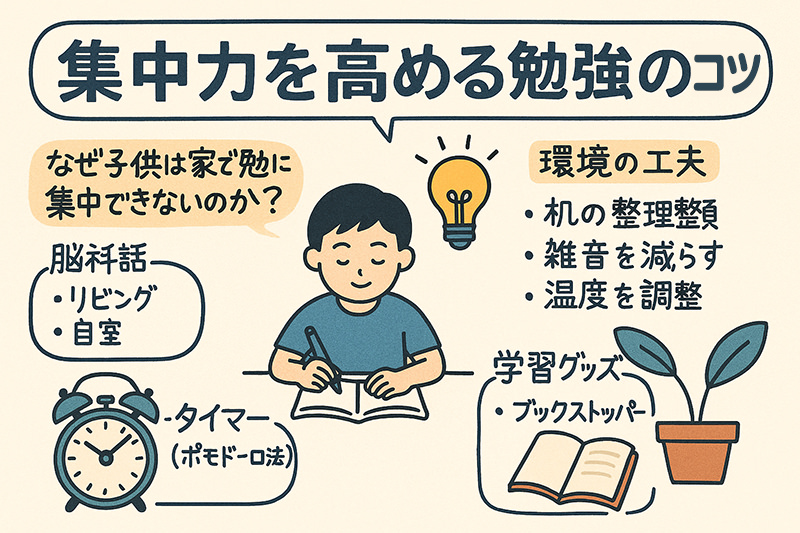

なぜ子供は家で勉強に集中できないのか?

「机には座っているのに、全然集中できない…」

「勉強を始めても、すぐにスマホやテレビに気を取られてしまう…」

そんな悩みを抱えるご家庭は多いです。

実は、集中できるかどうかは 子供の性格ではなく、家庭環境の工夫 によって大きく左右されます。

この記事では、集中を妨げる要因と、家庭でできる具体的な改善策を脳科学的な視点も交えて解説します。

集中できないのは「性格」ではなく「環境」のせい

- 人の集中力は、脳の「前頭前野」がコントロールしています。

- 前頭前野は、視覚や聴覚から入ってくる刺激に弱いため、周囲の音やモノが多いと集中が途切れやすくなります。

- つまり「うちの子は集中力がない」ではなく、集中できる環境を用意できていないだけ というケースが多いのです。

勉強がはかどる家庭環境をつくる工夫

勉強場所の選び方

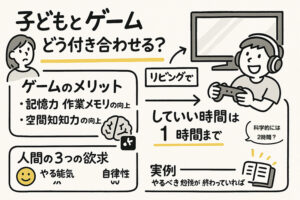

- リビング学習

- メリット:親の目が届く、孤独感が少ない

- デメリット:テレビや家族の会話で集中が途切れやすい

- 自室学習

- メリット:静かで集中できる

- デメリット:サボりやすい、親が把握しにくい

我が家の実例

机の整理整頓で「集中モード」に切り替える

- 机の上は 教科書・ノート・筆記用具だけ にする

- 勉強に不要なマンガ・ゲーム・ポスターは視界から外す

- 専用の「勉強ボックス」を用意して文房具をまとめておく

音・光・温度の工夫

- 照明は白色系で手元を明るく

- 雑音が多い場合はイヤーマフや自然音アプリを活用

- 室温や椅子の座り心地も集中力に直結します

集中力をサポートする学習グッズ

- タイマー(ポモドーロ法)

→ 25分勉強+5分休憩のリズムで集中を継続(シンプルながらも有効) - ブックストッパー・ブックスタンド

→ 教科書や参考書を開いたまま固定でき、両手をノートに使える - チェアクッション

→ 姿勢を安定させ、長時間でも疲れにくい

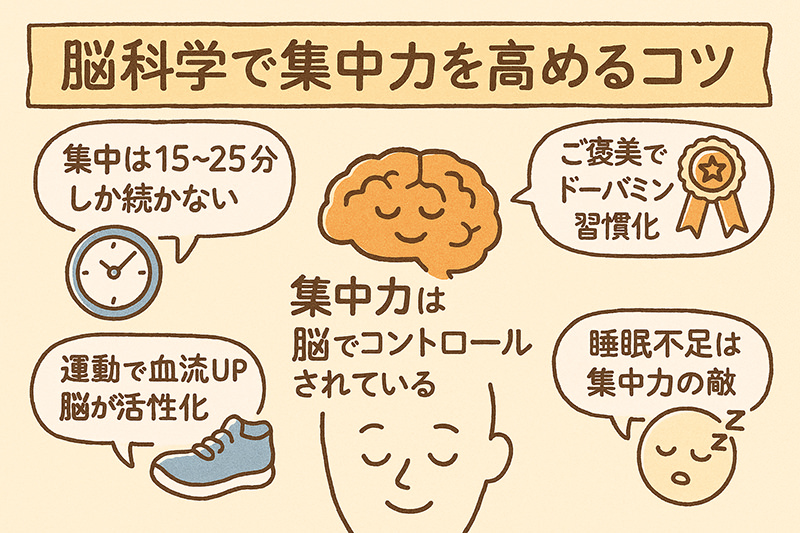

脳科学でわかる集中力アップの仕組み

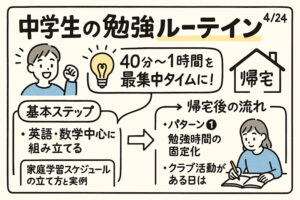

集中は15〜25分が限界

- 研究によると、人の集中は 15〜25分が限界。

- タイマーで時間を区切ることは、脳科学的に理にかなっています。

ご褒美で「ドーパミン」を活用する

- 勉強後に「褒める」「ポイント」「おやつ」などのご褒美 → 脳内でドーパミンが分泌

- 「勉強=快感につながる回路」ができ、習慣化につながります

運動と睡眠が集中の土台

- 適度な運動は脳の血流を良くし、前頭前野の働きを強化

- 部活をやめた後は特に意識的に運動をする習慣を

- 睡眠不足は注意力を低下させる最大の要因

- 「夜更かし」や「朝食抜き」は集中力を奪います

習慣化と家族の関わりでさらに効果UP

- 毎日同じ時間・同じ場所で勉強する → 習慣で集中が自動化

- 「10分だけやろう」と短時間から始める → 抵抗感を減らせる

- 親の声かけやご褒美 → 子供のやる気を後押し

子供が集中できる家庭環境の作り方 まとめ

- 子供が集中できないのは「性格」ではなく「環境+習慣+家族の工夫」の不足が原因

- 整理整頓・音や光の調整・学習グッズの活用で物理的に集中を高める

- タイマーやご褒美の活用は、脳科学的にも有効な方法

- 家庭のちょっとした工夫で、子供の集中力は大きく変わります

コメント