はじめに:うちの子が勉強しない——それは“怠け”ではない

「うちの子、ほんとに勉強しないんです…」中学生の親あるあるですよね。

我が家にも中学生が2人いますが、タイプはまったく別。

長男は“現実逃避+危機感薄め”タイプ、

長女は“分かっているけど腰が重い”タイプ。

同じ家庭でもタイプが違うと、関わり方の正解も変わります。

この記事では、個人的見解から「勉強しない中学生」を5タイプに分け、それぞれに合った関わり方を具体的に紹介してみます。

勉強しない中学生は5タイプに分かれる(個人的見解)

① 反発タイプ(干渉されるのがイヤ)

特徴

- 親が何か言うとすぐ反発

- 「今やろうと思ってたのに!」が口癖

- 自分で決めたい気持ちが強い

背景

中学生になると「自分でやりたい」という自立心が強くなります。

親が管理しようとすると、それだけでやる気が下がるのです。

関わり方

- 「任せる」「信頼して見守る」姿勢を取る

- 勉強環境(時間・場所・ツール)を整え、口出しを減らす

- 結果よりも「自分で決めた」過程を尊重する

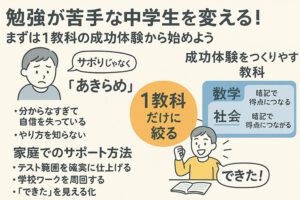

② 無気力タイプ(どうせできないと思っている)

特徴

- 「勉強してもムダ」と言う

- テスト前でも動かない

- やる気がないというより“自信がない”

背景

過去の失敗経験や「できない自分」への思い込み。

結果が出ないと、「どうせ頑張っても意味がない」と感じやすいです。

関わり方

- 点数より「できたプロセス」を褒める

- 小さな成功体験を積ませる

- 「頑張れば伸びる」という実感を家庭でサポート

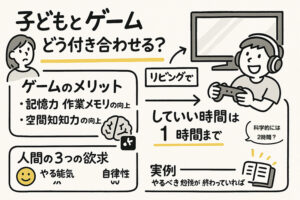

③ 快楽逃避タイプ(スマホ・ゲームに逃げる)

特徴

- 勉強よりスマホ・ゲームが優先

- 「あとでやる」と言いながら夜になる

- 気づけば動画・SNSに夢中

背景

勉強は「すぐに成果が出にくい」のに対し、

スマホやゲームは“即効で快楽・達成感が得られる”。

脳の報酬系がそちらを優先してしまう構造です。

関わり方

- 「禁止」ではなく“ルールと仕組み”で管理する

- 「やるべきことが終わったらOK」にする

- リビングでの使用・時間制限を設定

④ 危機感がないタイプ(“まだ大丈夫”と思っている)

特徴

- 成績が下がっても焦らない(たまたま、次頑張ればOK)

- 「次頑張る」「まだ中1だし」と言う

- 行動に移るまでに時間がかかる

背景

小学校の“勉強しなくても何とかなった”感覚を引きずっており、中学でのスピード感・積み上げ学習の厳しさを実感できていません。また、高校受験も「何とかなるさ」という感覚で本当の厳しさを実感できていないです。親から見ると常にやきもきするタイプです。

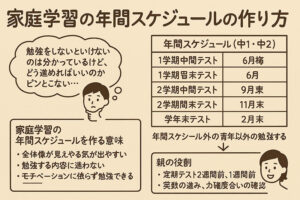

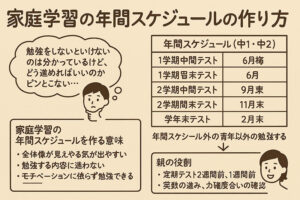

関わり方

- 成績や順位を“見える化”する(グラフや記録)

- 比較ではなく「自分ごと化」を促す質問を

- 模試を受けて数字を実際に見せたり、カレンダーで勉強できる時間を確認させる

- 勉強スケジュールを立てることで、こちらに意識を誘導する

👦 我が家の長男の場合

長男はこの③+④タイプ。

危機感は薄く、それ故、何となくスマホで時間を浪費しがち。

“危機感”はうっすらあるけれど、行動に結びつかない。

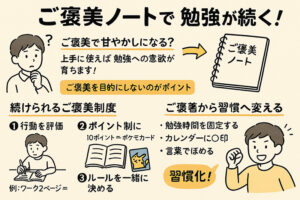

そこで実践したのが「ご褒美ノート」と「勉強ルールの可視化」。

たとえば、

- 勉強を〇分したらゲーム〇分OK

- テスト点アップでポイント加算

という仕組みベースのルールに変えたところ、

少しずつ自分で計画するようになりました。

⑤ 分かっているけど、腰が重いタイプ

特徴

- 「やらなきゃ」と思っているのに動かない

- 宿題を“始めるまで”に時間がかかる

- やり始めれば集中できる

背景

やる気がないわけではなく、**“行動までのエネルギー”**が足りない。

完璧主義や「面倒くさい」という抵抗感が強い子に多い傾向です。

やらないといけないと思っているけど、心の底からは必要性を感じていないので、面倒くさいが勝っている状況ともいえます。

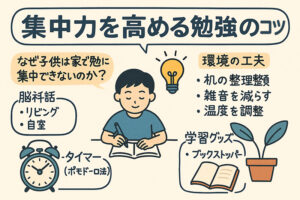

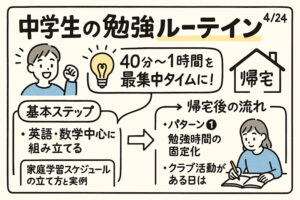

関わり方

「“分かっているけど動けない”タイプには、行動までのハードルを下げる仕組みが効果的です。

たとえば、家庭学習スケジュールを立てて“何をやるか”を明確にしたり、

集中しやすい環境を整えて“すぐ始められる”ようにするのがポイントです。」

👧 我が家の長女の場合

長女はまさにこのタイプ。

「やらなきゃ」は分かっていても、なかなか腰が上がらない。

「テスト勉強、そろそろやらないとね」と声をかけても、「うん」と返事してから1時間…ということもしばしば。

効果があったのは、“始めるためのスイッチ”を用意すること。

タイマーを5分にセットして、「5分だけでもやってみよう」と声をかけると、不思議とそのまま30分続くようになりました。

叱るよりも「仕組みで支える」家庭の関わり方

子どもは、叱られても行動を変えません。

「怒られた=やる気が下がる」になってしまうことも多いもの。

一方で、「やれる仕組み」があると自然に動き出します。

- ご褒美ノートで成果を見える化

- リビング学習で集中しやすくする

- スマホ・ゲームの使い方をルール化

こうした**“行動を促す仕組み”**を整えることが、

親ができる最も効果的なサポートです。

まとめ:勉強しないのではなく、“まだ動けていない”だけ

中学生が勉強しない理由は、怠けでも反抗でもありません。

「できない」「気が進まない」「まだ現実味がない」——

つまり、“まだ動けていない”だけなのです。

親がすべきことは、叱ることでも管理でもなく、「仕組みを整え」「きっかけを作り」「信じて見守る」こと。

コメント