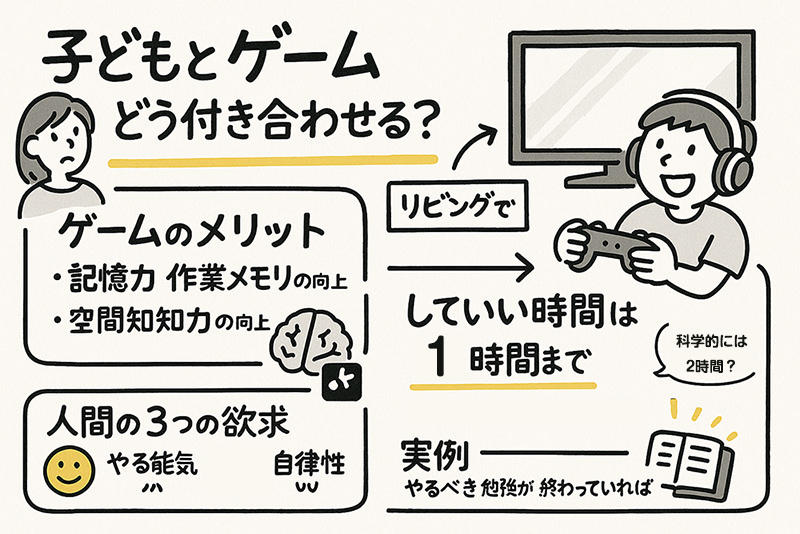

ゲームは上手く取り入れれば勉強との両立は可能

「うちの子、勉強よりゲームばかりで大丈夫なのかな…?」

多くの保護者が一度は抱く心配です。

ゲームはつい「勉強の妨げ」と思いがちですが、実は研究では記憶力や空間認知力を高める効果も報告されています。つまり、工夫次第で勉強とゲームは両立できるのです。

ただし、依存性の高いスマホゲームは中学生にはデメリットが大きく、推奨できません。

本記事では、Switchなどの据え置き型ゲームを前提 に、勉強とゲームをうまく両立させるための「保護者ができる工夫」を紹介します。

ゲームの意外なメリット

「ゲーム=悪」というイメージは古いです。以下の動画にゲームの最新の研究が紹介されています。

ここでは、その内容を少しだけまとめました。

記憶力や作業メモリの向上

ゲームでは次々に変わる状況に対応する必要があり、記憶力や情報処理のトレーニングになります。勉強でも「覚える」「整理する」力に応用できます。勉強の基本は覚えること(暗記)中心なので、記憶力向上は嬉しい効果ですね。また、計算力や問題を解く上でもワーキングメモリは大切。今やっていることを覚えているというのは意外と大事な能力です。

空間認知力の強化

特にシューティングゲームは、空間を把握する力を高めます。これは数学の図形問題や理科の実験理解にも役立ちます。特に、図形問題は苦手とする子も多いので、もちろんゲームで身につけることを目的にはできませんが、少しでも役に立ちそうであれば、ゲームをやっていることに対しての親の抵抗感は少なくなりそうです。

心理的な満足感を得られる

ゲームは人間の基本的な3つの欲求を満たします。

- 関係性:友達や家族と一緒に楽しめる

- 有能感:「できた!」という達成感が得られる

- 自律性:自分で進め方を決められる

勉強では味わいにくい満足感を、ゲームで補うことができるのです。

ゲームはどのくらいの時間までOK?

研究によると、子どもがゲームをして良いのは 2時間程度。

ただし、中学生の場合は 1時間前後が妥当でしょう。

特に注意したいのは夜のゲーム。睡眠不足になると翌日の集中力が落ちてしまいます。

勉強との両立を考えるなら、「短時間+生活リズムを守る」 が基本です。

勉強とゲームを両立させるための工夫

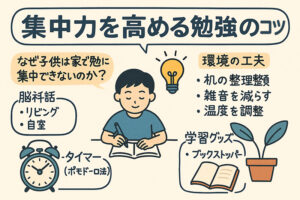

リビングで遊ぶ

ゲーム機は子ども部屋に置かず、リビングに設置しましょう。

親の目が届く範囲で遊ぶことで、ダラダラ防止にもつながります。

勉強が終わってから遊ぶ

「宿題や学校ワークが終わればゲームOK!」というルールにするのが効果的。

平日はそもそも勉強に時間を使うため、結果的に遊べる時間はごく短くなります。

親子でルールを共有する

- 平日:勉強終了後に30分まで

- 休日:午前は勉強、午後から1時間ゲーム

- タイマーやSwitchのプレイ時間管理を活用

こうした「見えるルール」があると、親子の口論も減ります。

実際によくある家庭のルール例

- 平日は勉強が終われば原則好きなだけOK(ただし現実的には時間が少ない)

- 休日は「午前勉強 → 午後1時間ゲーム」

- リビング以外では遊ばない

- スマホゲームは禁止(依存性が強く中学生には不向き)

- ポイント制で管理(勉強ノートにスタンプ → ためた分だけ休日の延長)

中学生向け ゲームと勉強の両立についてのまとめ

- ゲームには記憶力・空間認知力・心理的満足感を高める効果がある

- ただしスマホゲームは依存性が高く、中学生にはデメリットが多い

- 据え置き型ゲームを リビングで、勉強後に、1時間以内 というルールで両立可能

- 禁止するのではなく、「両方できる仕組み」 を作るのが親の役割

勉強とゲームのバランスをとることは、子どもにとって「自己管理の練習」にもつながります。

ぜひご家庭でも、前向きなルールづくりを試してみてください。

コメント