ケアレスミスを軽く見ては点数を落とし続ける

「ケアレスミスは仕方ない」「誰でもやるもの」

そう思って軽く見ていませんか?

実は、ケアレスミスはしっかり対策しない限り 何度でも繰り返し起きて、点数を落とし続ける原因 になります。

理解力や勉強量があっても、ケアレスミスが多い子は点数が伸びません。

しかも、入試のように1点の差が合否に直結する場面では、致命傷になりかねません。

ケアレスミスは「ちょっとした失敗」ではなく、確実に克服すべき課題 です。

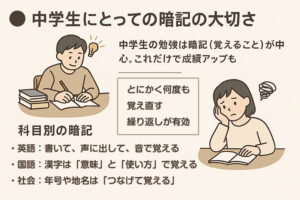

自分特有のケアレスミスを見つける

ケアレスミスは“人それぞれクセが違う”のが特徴です。

- テスト直しやワークの間違いを「理解不足」か「ケアレスミス」かで仕分ける

- 丸付けのときにケアレスミスは、色を変えるのも効果的

- ケアレスミスのパターンを突き止める

👉 間違いをまとめるノートは、以前紹介した ⇒ 解き直しノートの作り方とも相性抜群です。

ミスを整理すると、自分のクセがはっきり見えてきます。

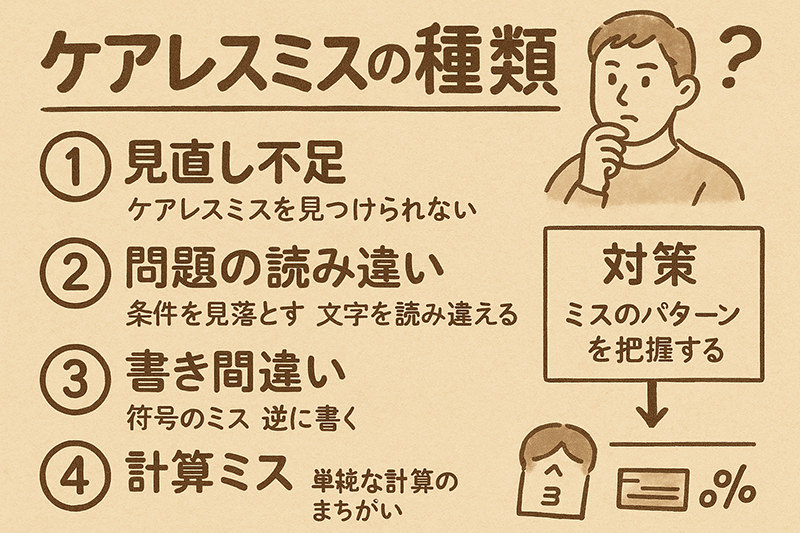

ケアレスミスの分類とその対策

ケアレスミスと一口に言っても、実はいくつかのパターンがあります。

ここでは以下の4つのパターンに分類し、その対策もまとめました。

① いわゆる計算ミス

計算途中で符号(+/−)を間違えたり、小数や分数の処理を飛ばしてしまったりするケースです。暗算で処理しようとした結果、途中式を書かずに間違うこともよくあります。その子独特の繰り返すミスがあるので、どんなミスがあるかをしっかり見極めることが大切です。

対策

- 途中式は必ず書く(特に中1の段階でこの習慣を身につける)

- 符号ミスは(-)が出てくるから。(-)が出てきたら要注意!

- 解答を出したら「逆算」や「代入」で検算する

- 分数や小数は途中段階で一度見直し、整数変換をミスらないようにする

② 書き写しミス系

計算するのに、問題文そのものの転記を間違ったり、答えが出ているのに解答欄に転記する際に数字を間違えたり、特定のアルファベットをいつも間違うこともあります(bとdやaとiをいつも反対にしてしまう)。国語の記述では解答欄に書くときに抜けや誤字が入ることもあります。

計算や問題を解くのは早いがミスが多い子に多い傾向です。

対策

- とにかく落ち着いてゆっくりと取り組む

- 解答記入後は指差し確認を(脳科学的にも理にかなった行為)

- 国語の記述問題は清書前に一度下書きで整えてから書く

③ 読み違い・思い込み系

問題文を最後まで読まずに思い込みで解いたり、「〜しないものを選びなさい」と書いてあるのに勘違いしたりするケースです。また、以前やった似た問題の記憶に引っ張られて「たぶん同じだ」と早合点することもあります。数学では「分速」と「時速」を取り違える、場合の数や確率などパターンが多い問題で以前と同じと思い込む、単位の読み違いも典型例です。

対策

- 問題文の条件や単位、聞かれているものに必ず線を引く

- 否定語(〜ない)、単位、数量条件(3人、5個など)をマーカーで強調する

- 「これは前にやったのと同じだ!」と思ったときこそ注意し、問題文をよく読む

- 解答前に「この答えの根拠は何か?」を一言で書き出す習慣をつける

④ 見直し不足系

テスト時間いっぱいまで解答して見直しをしなかったり、見直しても「ざっと眺めるだけ」で効果が薄いケースです。問題を最後まで解ききれず、焦って終わってしまうと、簡単な問題で落とすことにもつながります。

対策

- テスト時間の最後5分は必ず見直しにあてる(タイマー学習で習慣化)

- 数学は逆算や代入で答えを検算する

- 英語は大文字・小文字、三単現のs、時制のミスを重点的にチェックする

- 問題文を読み直して、聞いていることに答えているか再度チェック

まずは自分のミスがどの種類に多いのかを把握することが大切です。

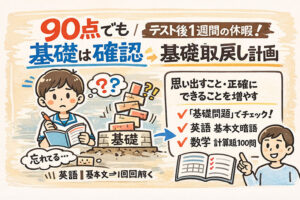

ケアレスミスを放置するのはかなり危険!

ケアレスミスは軽く見られがちですが、これも実力の一部 です。

理解度が高いのに点数が伸びない子は、ケアレスミスが原因になっていることが多いです。

特に 公立高校入試 では、1つのミスが合否に直結する可能性もあります。

大切なのは「次はできるだろう」と楽観するのではなく、「また起きる可能性が高い」と自覚すること。

この意識が、日常学習でのチェック習慣につながります。

実例:兄弟で異なるケアレスミスのパターン

長男のケース

長男は同じ計算ミスを繰り返すタイプでした。

そこで、ミスした問題を集めた「計算ミス撲滅ノート」を作成。

分析すると、

- 符号のミス

- x²と「×2」の混同ミス

といったパターンが浮かび上がりました。

その結果「このパターンが出たときはあえて計算スピードを落とす」という意識を持ち、さらに間違った問題を繰り返し解き直すことで、劇的に計算ミスが減りました。

次男のケース

次男は計算ミスは少ないものの、

- 式の転記ミス

- 問題を飛ばしてしまう

といった、兄とは違うパターンが目立ちました。

👉 このように、ケアレスミスは子どもごとにクセが違うものの、原因は意外と「同じミスの繰り返し」であることが多いです。

自分のパターンを分析して対策すれば、大幅な得点アップ(点数の安定)が期待できます。

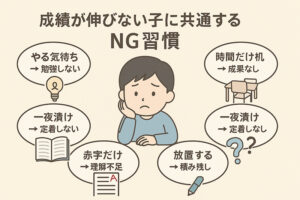

ケアレスミス対策は自分では難しい

中学生はケアレスミス自体を軽く見ています。また、軽く見ているが故に自分で対策することは難しいです。

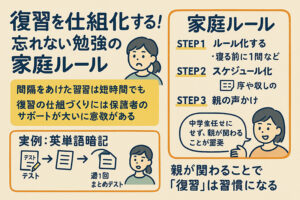

中学生のケアレスミスは家庭学習で保護者がサポートしてあげましょう。

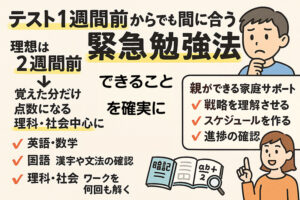

保護者がすべきサポート

- テスト直しで「どんな種類のミスか」を一緒に仕分ける

- ミスを叱るのではなく「どうすれば防げるか」を話し合う

- 見直しで1問でもミスを防げたら、その成功体験をしっかり褒める

保護者ができる工夫は、以下の記事でも紹介しています。

- ケアレスミスは軽視できない「実力の一部」

- 分類 → 自分のパターン把握 → 対策習慣 → 心構え → 実例 → 親サポート の流れで改善できる

- 入試を見据えるなら「1問の重み」を意識して、日々の家庭学習で対策を定着させよう

コメント