目次

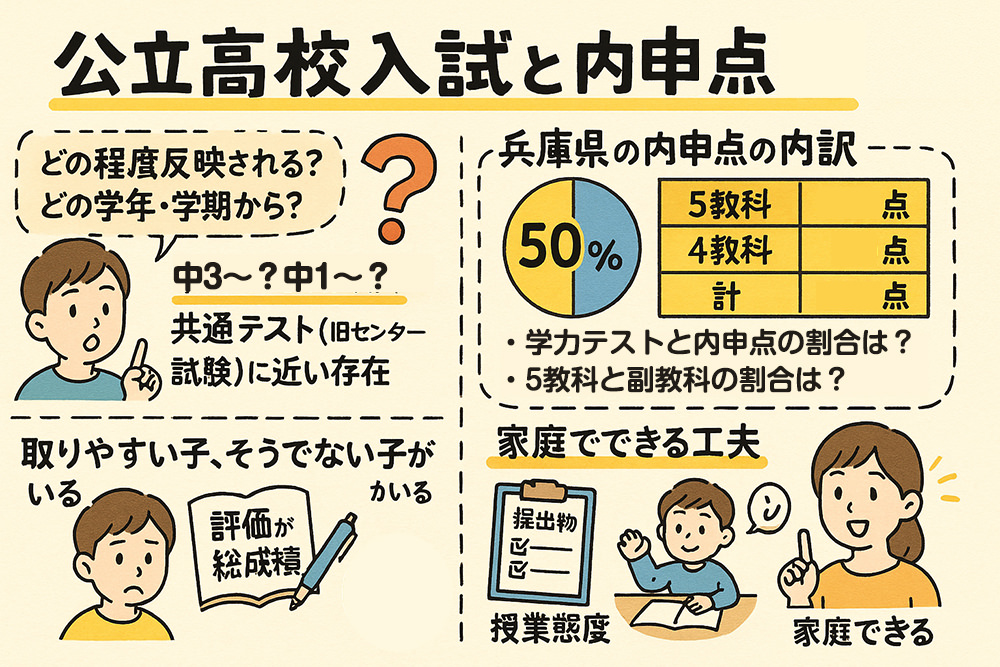

内申点は高校入試でどれくらい重要?

高校入試では「学力検査の点数」だけでなく「内申点」も合否を左右します。

まずは、あなたのお住いの地域の内申点の比率とその内申点はどの学年から反映されるのかをチェックするところからです。

- 高校入試における内申点の比率

- 公立高校では「学力検査:内申点」が 5:5前後 のところが多い(地域によっては4:6や6:4)。

- また、5教科重視や副教科重視など都道府県で様々です。

- 内申点はどの学年から反映される?

- 中3の1学期・2学期の成績が最重視されるケースが多い。

- 地域や高校によっては中1からの成績も資料として提出される。

- ただし「合否を大きく左右する」のは 中3の成績 が中心。

ここではイメージしやすいように当ブログの兵庫県の内申点を実例としましょう。

兵庫県の内申点の内訳

例えば兵庫県の公立高校一般入試では、学力検査250点+内申点250点の合計500点満点で判定され、つまり 内申点は合否に半分(50%)の影響 を持ちます。調査書(内申点)は以下のように算出されます。

| 区分 | 対象教科 | 換算式 | 満点 | 割合 |

|---|---|---|---|---|

| 主要5教科 | 国・数・英・理・社 | (5教科の評定合計)× 4 | 100点 | 40% |

| 実技4教科 | 音・美・保体・技家 | (4教科の評定合計)× 7.5 | 150点 | 60% |

| 合計 | 9教科 | 100 + 150 | 250点 | 100% |

また、内申点は 大学入試における共通テスト(旧センター試験)に近い存在 と考えるとわかりやすいでしょう。

学力検査=当日の一発勝負

内申点=日々の積み重ねで積算される共通テスト的な位置づけ

つまり「内申点が低いと受験そのものが危うくなる」ため、普段の家庭学習こそが最大の入試対策 になります。

豆知識:部活や生徒会の評価は?

「部活を頑張れば内申点が上がるのでは?」と思われがちですが、兵庫県を含め多くの公立高校入試では、部活動や生徒会活動は内申点(250点)に直接加点されません。

ただし「特別活動の記録」として調査書に記載され、推薦入試や特色入試では参考になることもあります。

内申点が決まる仕組みを知ろう

内申点は以下の3つの要素から決まります。

- 定期テストの点数

→ 知識の理解度を測る基本評価 - 提出物(ワーク・プリント・レポート)

→ 期限・丁寧さ・解き直しの有無まで評価対象 - 授業態度・小テスト

→ 積極的な発言、ノート整理、小テストの点数

内申点は取りやすい子と取りにくい子がいる

内申点はテストの点数だけでなく、提出物や授業態度など「日々の積み重ね」が評価されるため、同じ学力でも差がつきやすいのが特徴です。

内申点が取りやすい子の特徴

- 提出物をきちんと期限までに出せる

- ノートが整っていて「努力の跡」が見える

- 授業中に発言できる、姿勢が良い

- 小テストを毎回きちんと取っている

内申点が取りにくい子の特徴

- 提出物を忘れがち、やっていても仕上げが雑

- 授業中に静かにしていても発言が少ない

- 小テスト対策を軽視している

- 実技教科を軽視しがち

家庭でできる内申点アップの工夫

提出物は期限厳守+丁寧さを意識

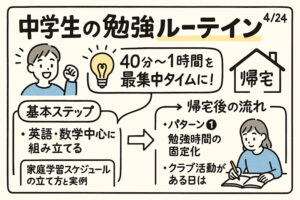

- 学校ワークは「テスト直前に一気に」ではなく計画的に進める

- 間違い直しや色ペンで補足し「努力の跡」が見えるようにする

- 親がチェックして「提出忘れゼロ」を目指す

小テスト対策を習慣化

- 英単語・漢字・理科用語などは「5分テスト」で差がつく

- 家庭で「前日に軽くチェック」を習慣化すると確実に点が取れる

- 小テストの積み重ねが内申点に直結

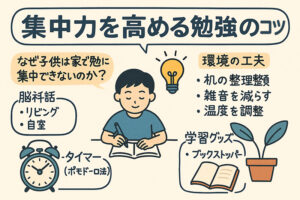

👉 毎日の学習をどう習慣化していくかも参考にしてください。

ノートやプリントを整理する

- 後で見返しやすいノートは「努力の証」として評価される

- 色分け・まとめ・図解を入れると先生に伝わりやすい

- プリントは教科ごとにファイル化して提出前に再確認

親ができるサポート

- 提出物の確認:「やった?」ではなく「見せて」と声をかける

- 学習計画の見守り:ワーク進捗を一緒にチェック

- ポジティブな声かけ:「授業で発表できそう?」と意識を促す

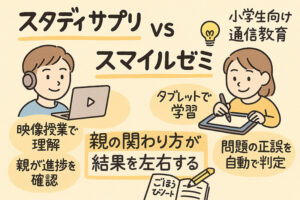

👉 声かけの工夫については、⇒ 親の関わり方で成績が伸びる具体例 も参考になります。

定期テスト以外で差をつけるポイント

- 授業発言の習慣づけ:積極的な態度は先生に対しても好印象、授業の理解にも繋がります

- 実技教科を軽視しない:音楽・美術・技術家庭も提出物や努力が評価対象

- 生活習慣の安定:忘れ物ゼロ、時間を守るなども先生の評価につながる上に学力向上への寄与も大

中学生の内申点についてのまとめ

- 内申点は高校入試の 合否を大きく左右する(約3割~5割)

- 反映されるのは 中3の成績が中心 だが、中1・中2の努力も無駄にならない

- できるだけ早い段階でお住いの地域の内申点の制度をチェックしよう

- 家庭でできる工夫は「提出物管理」「小テスト対策」「ノート整理」

- 親は提出物チェックや声かけで内申点アップをサポートできる

- 内申点=共通テスト的存在 と考え、日々の積み重ねを大切にしよう

コメント