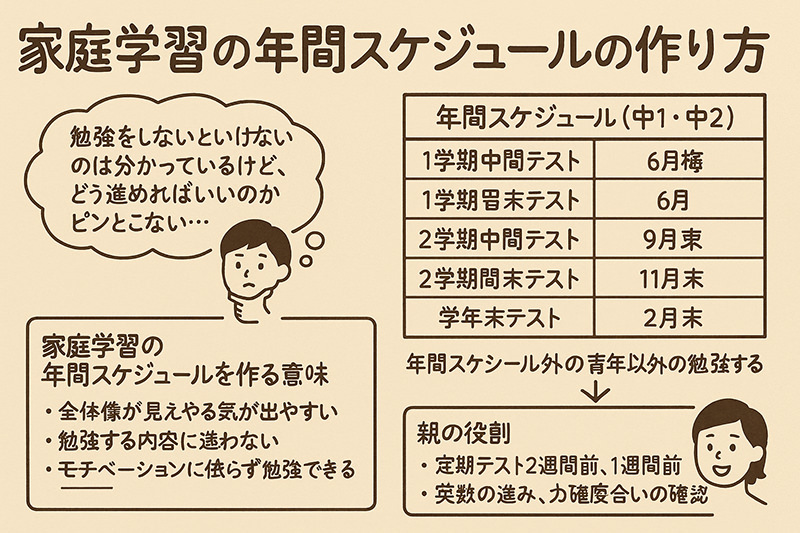

家庭学習の年間スケジュールを作るとモチベーションに頼らなくていい

「勉強をしないといけないのは分かっているけど、進め方が分からず手が止まってしまう…」

「どう進めればいいのかピンと来ないから、モチベーションが湧きにくい…」

中学生にはよくある悩みですね。

そこで効果的なのが 年間スケジュールに沿った家庭学習 です。

年間の全体像が見えると、やるべきことが明確になり、自然とやる気が出やすくなります。

さらに、モチベーションに左右されず「仕組みとして勉強が進む」ようになるのも大きなメリットです。

年間計画をたてることによるメリット

年間計画から月間計画に落とし込むことで、「今日は何をやればいいのか」で迷わない

通常期に英数を進めておくことで、テスト前は理科・社会など暗記科目にしっかり時間を割ける

定期テスト前に慌てず、計画的に準備できる

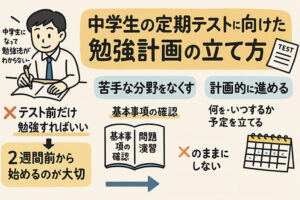

年間スケジュールの骨格は定期テスト

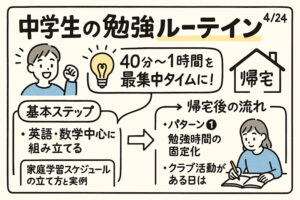

中学生の学習は 定期テストを中心にした流れ で考えるとわかりやすいです。

- テスト2週間前 → テスト勉強に集中

- それ以外の期間 → 英語と数学を中心に基礎固め

👉 定期テストの具体的な勉強法については、こちらの記事で詳しくまとめています。

テスト期間以外の家庭学習

テスト期間以外の勉強は、時間のかかる英語と数学を中心に取り組みます。

英語(単語+文法)

英語は 単語と文法の基礎固めが最優先。

- 単語は「書けること」を重視

- 文法はbe動詞・一般動詞・三単現・時制を順番に習得

- 長文読解には取り組まず、基礎をしっかり定着させる

👉 英語の家庭学習の詳しい方法は、こちらで解説しています。

家庭学習でしか補えない英語の基礎

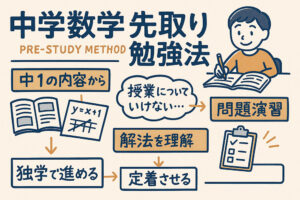

数学

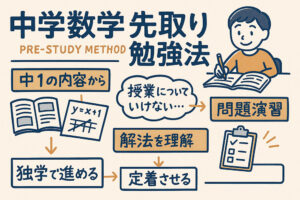

- 学校進度に合わせて予習・復習を繰り返す

- 計算・方程式など基礎を徹底反復

- 余裕があればどんどん先取りに挑戦

👉 数学の家庭学習の詳しい方法は、こちらで解説しています。

年間スケジュールの具体例(中1・中2)

- 4月:新学年のスタート。英数の基礎固め。

- 5月:1学期中間テスト(5月末) → 2週間前からテスト勉強開始。

- 6月:1学期期末テスト → 2週間前からテスト勉強。

- 7月:夏休みに向けて英数の復習。

- 8月:夏休み。前学期の総復習+英数の弱点克服。

- 9月:2学期中間テスト(9月末) → 2週間前からテスト勉強。

- 10月:英数の基礎+応用を補強。

- 11月:2学期期末テスト(11月末) → 2週間前からテスト勉強。

- 12月:英数の総復習+応用問題に挑戦。

- 1月:学年末テストに向けた基礎固め。

- 2月:学年末テスト(2月末) → 2週間前からテスト勉強。

- 3月:学年総復習。次学年の準備(英数の先取り)。

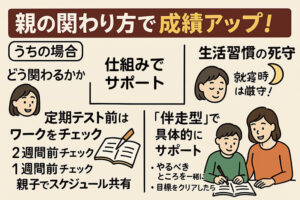

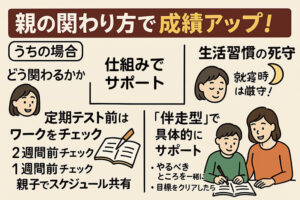

保護者の役割とチェックの工夫

年間スケジュールを機能させるには、保護者のサポートが大きな力になります。

中学生は勉強をしないといけないのは分かっていても、なかなか取り組む意志力がある子は少ないのが現実です。

中学生になったんだから、勉強は自分でするものという意見もありますが、実際はなかなか難しいです。

必要最低限のチェック機能を保護者がしてあげることは、中学生の家庭学習を成功させる上での大きなポイントです。

実際に行うチェック

- 定期テスト前チェック

- 学校ワークを周回する準備(→学校ワークのコピーなど)

- テスト2週間前と1週間前に、学校ワークの進み具合を確認

- × → ◯ にするためのサポート

👉× → ◯ にするための勉強法の詳細は以下

解き直しノートで成績を伸ばす具体的な方法【中学生向け】

- 通常期の英数チェック

- 年間スケジュールに沿って進んでいるか、節目ごとに「単元テスト」を実施

- 達成感を味わいながら進度・理解度を見える化

- 必要に応じて計画を修正

まとめ

- 中学生の基本は 「定期テストを中心にした年間スケジュール」 が勉強の軸

- テスト2週間前はテスト勉強、それ以外は英数の基礎固め

- 英数を普段から積み上げておくことで、テスト直前は理社に集中できる

- 保護者が節目ごとにチェックや単元テストを行うことで、計画は実行力を持ち、必要に応じて修正できる

👉 「年間の流れ」を見据えて家庭学習を進めることで、勉強は迷いなく、そして安定して積み上がっていきます。

また、このスケジュールをきちんとこなすには本人任せでは実際のところ難しいです。スケジュールのサポートやワークの進捗などを保護者がサポートすると家庭学習は軌道に乗っていきます。詳しくは以下の記事をご覧ください。

コメント