ご褒美ノートとは?中学生の“やる気スイッチ”を入れる仕組み

「勉強しなさい」と言っても中学生は勉強するわけはありません。

そんな中学生を前に、どうしたら“自分から机に向かう”ようになるのか悩んだことはありませんか?

我が家でも同じでした。

テスト前でもほんの少ししか勉強しない長男に「やる気を出してほしい」と思い、試したのが、『ご褒美ノート』という小さな仕組みです。

この方法を取り入れてから、「勉強=やらされるもの」だったのが、少しずつ「頑張ると嬉しいことがある」に変化。

気づけば、声をかけなくても自分から机に向かうようになりました。

ご褒美ノートの目的はで勉強の習慣化

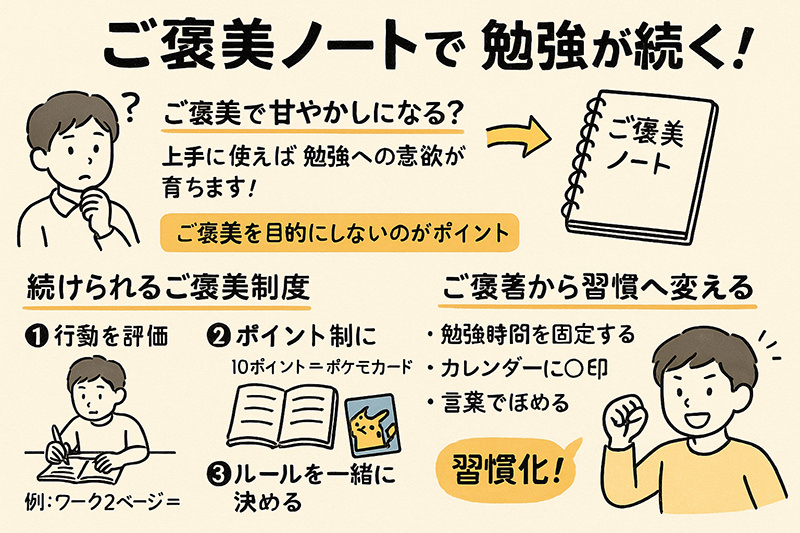

「ご褒美」と聞くと、“甘やかしでは?”と思う方も多いでしょう。

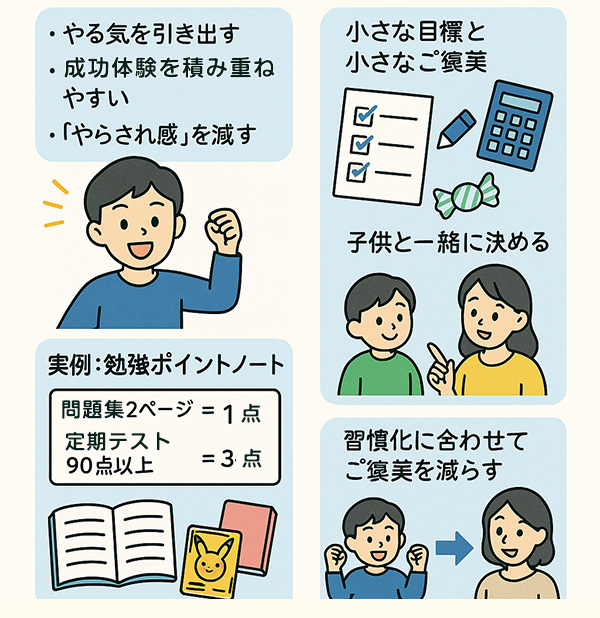

でも実は、ご褒美の使い方次第で、勉強の“やる気”を引き出し、自分から進んで机に向かう習慣を作ることができます。

ポイントは「ご褒美を目的にしないこと」。

ご褒美はあくまで“スタートを切るきっかけ”であり、最終的には「ご褒美がなくてもやる」状態を目指します。

ご褒美がうまくいかない理由とNG例

「ご褒美をあげてるのに、勉強が続かない」

そんなとき、多くの場合はご褒美の与え方が原因です。

❌ よくあるNGパターン

- 「テストで90点取ったら新しいゲーム」など結果だけで評価している

- 高価すぎるご褒美を設定してしまい、目的が“モノ”になる

- ルールをその場の気分で変えてしまう

こうしたやり方だと、「ご褒美がないとやらない」「もらえないと不満を言う」状態に陥ります。

ご褒美は、行動を続けるきっかけとして使うのが正解。

努力した過程を認めてあげることが、やる気の根っこを育てます。

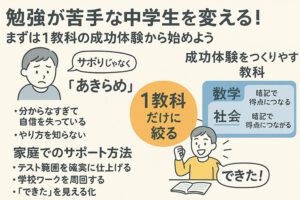

続けられるご褒美制度を作る3ステップ

🎯 ステップ①:行動を評価する

「結果」ではなく「取り組み」を基準にします。

- ワーク2ページ=1ポイント

- 30分集中して勉強できた=1ポイント

- テスト勉強を自分から始めた=2ポイント

👉 理由:行動を評価することで、「やれば褒めてもらえる」という自己効力感が育ちます。

テストの点はコントロールできませんが、「勉強する行動」は自分で選べます。

🎯 ステップ②:ポイント制にする

「何をどれくらい頑張ったか」を見える形にします。

- 10ポイント=ポケモンカード1パック

- 50ポイント=好きなグッズ1つ

- 100ポイント=ゲームソフト

👉 理由:

努力の“見える化”が、モチベーションの維持につながります。

子ども(大人もですが)は「頑張りが数字で見える」と、自然と次の行動につなげやすくなります。

🎯 ステップ③:ルールは親子で一緒に決める

親が一方的に決めると、「やらされ感」が出て続きません。

最初に「どんなルールにする?」と一緒に話し合うだけで、子どもは主体的に取り組めます。

たとえば、

親「何ページやったら1ポイントにする?」

子「2ページかな!」

このように、自分で決めたルールの方が守りやすいのです。

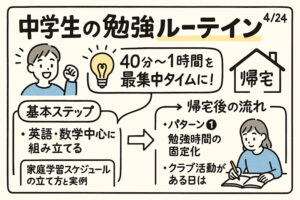

我が家の実例:ご褒美ノートでやる気アップ

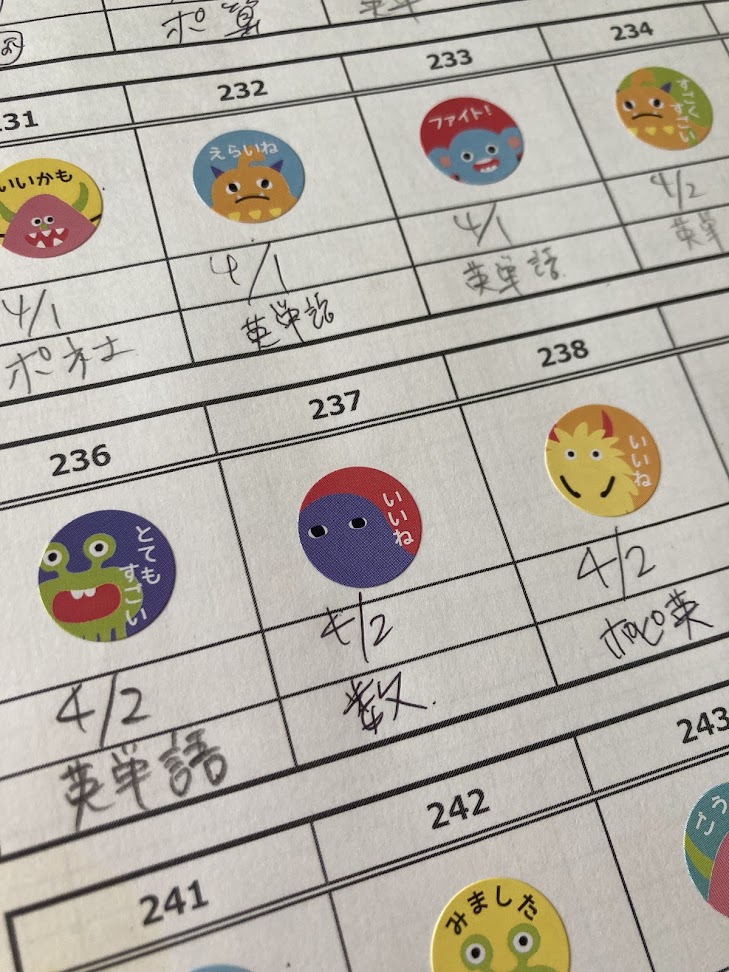

うちでは、勉強内容を「ご褒美ノート」に記録しています。

どんな勉強をしたか、何点取れたか、ポイントはいくつ貯まったかを書くだけのシンプルなものです。

我が家の勉強ポイントシステム

●問題集2ページ=1ポイント

●定期テスト80点以上=1ポイント

●定期テスト90点以上=3ポイント

などなど。実際はもう少し細かくて、問題集の難易度とかでも分けたりしています。

ポイントが貯まると、本人が欲しいご褒美(ポケモンカードやマンガ本など)と交換できます。

この辺のご褒美をどれにするかも、親のセンスが問われます。

ポイント設計の工夫

- 過程(問題集を進める努力) にポイント

- 成果(テストの点数という結果) にポイント

両方を評価することで「努力の継続」と「成果の達成感」を同時に体験でき、勉強が続きやすくなります。

👉 理由:

「自分の頑張りを可視化できる」ことが、やる気を内側から引き出すからです。

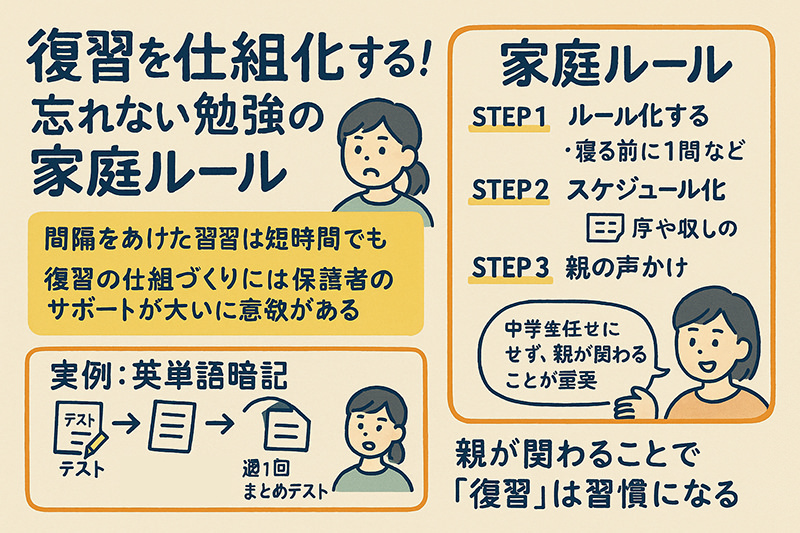

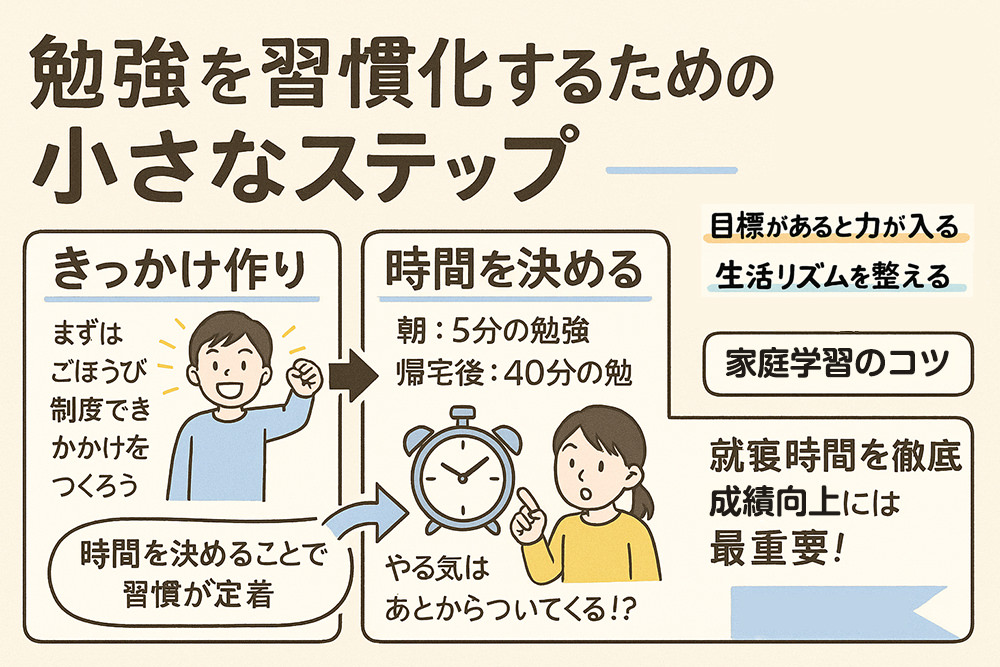

ご褒美から“習慣”に変えるステップ

ご褒美制度を長く続ける必要はありません。

最初のきっかけとして使い、徐々にご褒美なしでもやる”習慣に変えていくのが理想です。

💡 習慣化のポイント

- 勉強時間を毎日同じ時間に固定する

→ 体が「この時間は勉強するもの」と覚える - できた時間をカレンダーに○印をつける

→ 達成感を視覚化して、やる気を維持できる - 「今日は頑張ってたね」と言葉で伝える

→ 物ではなく“承認”が次の行動を生む

👉 理由:

脳は「快感を感じた行動」を繰り返す性質があります。

ご褒美をきっかけに、「勉強=気持ちいい」「褒められる」という感覚を育てると、自然と習慣になります。

まとめ:ご褒美は“やる気の種まき”

ご褒美は、勉強を「続ける」ためのきっかけ。

上手に使えば、親の声かけだけでは生まれない“自発的なやる気”を育てられます。

まずは家庭に合ったルールで小さく始め、

「ご褒美がなくても続けられる」サイクルを少しずつ作っていきましょう。

- ご褒美は「勉強を習慣化する入口」として有効

- NGな使い方を避けて工夫することで、やる気を引き出せる

- ポイント制のように「過程と成果」を両方評価する仕組みが特におすすめ

子供に合ったご褒美を見つけて、勉強を前向きに続けられる環境を整えていきましょう

コメント